Homem e bolo (Alberto Santamaría)

Em que bolo sonhado se tornou a massa folhada invisível

para ver, sem ser visto, de dentro, o mundo?

que imaginação nasceu das natas?, que bolo

de Giges me fez acariciar o dorso

do cão, o débil choro do pássaro,

dizer, enfim, “além” ou “aquém”,

segundo mo ordene a língua? Que diabo

fazia um homem dentro do bolo

senão ser ele mesmo esse bolo? Lá dentro,

sem espaço e sem tempo,

que fazia

Senão esperar o grito, a surpresa?:

– “tomai, este é o meu corpo”.

Que fazia, senão começar sempre de novo?

Trad.: Pedro Serra.

Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (X)

Rútila Rosa (1960, Lisboa). Estreou-se com Sei lá (1989), a que se seguiria Não há coincidências (1993) e Não imaginas a falta que me fazes (1996). Após uma interrupção, motivada por um grave acidente de mota na 24 de Julho, publicaria de rajada os livros que a consagrariam como chefe-de-fila da corrente da «poesia do afecto»: Pelo Sonho É que Vamos (2001), A Invenção do Amor (2002) e Os Nós e os Laços (2003). Suspendeu então o seu ritmo de edição, reatando os laços com a Universidade de Lisboa, onde se licenciara em Línguas e Literaturas Modernas, apresentando uma tese de mestrado sobre «O império dos afectos na poesia de David Mourão-Ferreira». Encontra-se de momento a elaborar uma tese de doutoramento sobre «O delírio romântico na poesia de Fernando Pessoa». Poeta do verso livre derramado na página, mas do poema de extensão entre o reduzido e o médio, a sua poesia reivindica o direito à efusão sentimental há muito posto em causa por certos Diktat’s do modernismo, contra os quais muito conscientemente se rebela. Certos livros seus, como por exemplo A Invenção do Amor, são muito programáticos nessa rebelião, na medida em que todo o livro consiste num mecanismo dialógico pelo qual a um poema assinado por Fernando Pessoa (uma das suas obsessões) e endereçado a Ofélia, responde um poema desta endereçado a Pessoa. Assegurado que está, por este dispositivo, um módico de «fingimento», a autora explora livremente os territórios da paixão, apresentando assim um Pessoa chocantemente expansivo – a autora prefere dizê-lo «livre» -, o que configura uma ocorrência maior de revisionismo poético, que contudo se estriba em textos como as cartas de Pessoa à namorada. Não surpreende, pois, que a autora se tenha recentemente disponibilizado para vir a ser directora da Casa Pessoa, tendo para esse efeito declarado a sua intenção de afastar Pessoa da abstracção desumanizante das leituras dominantes, e de substituir o logo da casa por um coração vermelho com o verso «Todas as cartas de amor são ridículas» nele atravessado, qual seta de Cupido.

«Quando ponho de parte os meus artifícios e arrumo a um canto, com um cuidado cheio de carinho – com vontade de lhes dar beijos – os meus brinquedos, as palavras, as imagens, as frases… fico tão pequena e inofensiva, tão só num quarto tão grande, e tão triste, tão profundamente triste!… que só então percebo como a poesia é, antes e depois de tudo, um apelo de um coração a outro, em total desamparo».

Comentários Desativados em Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (X)

Fin de la minotauromaquia

“the eye is infinitely more potent than the gun”

Donna Haraway

Ni pingüinos, ni salmones, ni la ardilla roja, ni tan siquiera el lagarto del Loch Ness. Cuando cruzas el límite del bosque de los 100 acres, allá no conversarás con un Winnie the Pooh muy pulido por el tao (cfr. Hoff, The Tao of Pooh). En Grizzly Man (2005), Werner Herzog vuelve a los enemigos íntimos, acaso a la alteridad más recóndita e intratable (y, por ello, objeto ‘teológico’): la enajenación, que el documental modula en la cándida visión pastoril de un eco-guerrero: Timothy Treadwell. Radical revisión de los supuestos antropomorfizantes y humanistas del utopismo naturalista (que no ‘ecologista’) militante, la vida y muerte de Timothy Treadwell es la historia, justamente, de un encuentro impensable, de una regresión imposible: el reencuentro del hombre con una naturaleza totémica, la exterior pero también la interior (algo como una ‘naturaleza humana’). Hagiografía de la locura, pero también de una santidad distintivamente ‘étnica’ (es decir, de una santidad made in EE. UU. A.), la vida y muerte de San Timothy, cruce de restos del romanticismo transcendentalista americano y del idealismo rousseauniano, embarcado en una robinsonada al límite del límite, ve en el hermano oso un igual. De hecho, quiere ‘ser un oso’ y se comporta como un oso. Fábula, una vez más, americana: el mundo de la infancia, de la infancia en una familia de ‘clase media’ –motor naturalizado de la Historia, o de una Historia naturalizada, arcadia burguesa truncada por una deriva juvenil de alcohol y drogas (sic)–, es recuperado en el Katmai National Park. Bien literaria la ‘expiación’, en lo que tiene de búsqueda de una nueva frontera de redención, dónde se pueda empezar de nuevo, hacer tabula rasa, devenir adámico en la fusión humano/animal. Allá en la península de Alaska, habrá tenido Timothy su “day of reckoning”. Allá se salva, allá reencuentra padre, madre, acaso novias más y menos peludas: su zoo privado, su familia íntima (¿la familia es un zoo privado?). Una familia reinventada desde lo “fraterno”, una familia post-patriarcal porque no se basa en la domesticación. En fin, si el oso es su osito de peluche que los padres muestran a la cámara, el Katmai National Park es su zoo íntimo.

Su zoo íntimo… De ahí la invectiva delirante contra las autoridades del parque, enfrentamiento implacable a un Estado hobbesiano, a una sociedad leviatanesca, que inventa una política de reservas, inventándose al mismo tiempo como operador de distinciones, entre ellas, la más destacada, la que distribuye ‘lo animal’ y ‘lo humano’. Aún y siempre, invención decimonónica, romántica. Timothy, el individuo frente al Estado y a la Sociedad… pero ¡ojo!: ya es sólo el individuo como fantasma, pues Timothy no ‘da la cara’, no se enfrenta ni a poachers ni a turistas, los mira de lejos. Está allí, justamente, como locus genii. Y nada más es que espíritu del lugar en tanto que ‘personaje’ de su propia fábula, su auto-filmación. Asimismo, acaso el Estado enfrentado ya sólo es pensable como fantasma también. “Fuck you, fuck you”, corte de mangas, “Fuck you, fuck you”… armas con que Timothy, muy a lo Bouncy Tigger, hace la hipóstasis del Leviatán fantasmal. Aporías y agonías de la política de la amistad (cfr. Derrida, Politiques de l’amitié) y/o de la enemistad (cfr. R. de la Flor, “¡Oh amigos míos: no hay amigos! Políticas de la enemistad entre el Barroco y la Ilustración española”).

Acerquémonos, pues, al abismo de esa demanda de un engendro híbrido hombre-oso. Pero lo haremos trabando la escritura con otro devenir-animal: “man coupled with his animal in an underlying act of bullfighting” (Deleuze, “The Body, the Meat and the Spirit: Becoming Animal”). Un devenir-animal para nosotros más situado, el hombre-toro, ese “semidios bestial” táurico del que habla Michel Leiris en Espejo de tauromaquia (1938). Un acercamiento transversal –el Planeta del Oso y el Planeta del Toro, americano uno, hispano el otro– mediándolo por el límite borroso/borrado de la copulativa humano/animal. Herzog, Leiris y el dimidiado minotauromáquico.

Lo último primero: natura non fecit saltus, no hay comer ni ser deglutido, ni un cordero que fuera lobo, tan sólo un estar ahí –los insectos (a Timothy Treadwell no le gustan… ¿herencia de una retórica calvinista/puritana de un Jonathan Edwards y su “Sinners in the Hands of an Angry God”?), aunque no creas en ellos, los insectos están siempre ahí, pura inmanencia, lo Real–, una ondulación de diferentes intensidades, sin expansión o contracción. Ecce imago: ¿La mirada de un oso? ¿La mirada de un toro? ¿Qué ‘mirada’? Un ombligo invidente, un ombligo en el paisaje, la plaza como ombligo. En tanto que espíritu del lugar, Timothy borra la distinción entre yo y afuera. Pudiera ser que su mirada a la cámara fuera tan vacía como la del OSO 141. La cámara digital, el metraje digital de más de cien horas de grabación, ¿es mirada de qué o quién? En todo caso, lo que cuenta es el ojo de la cámara, nueva “máquina en el jardín” bucólico americano (cfr. L. Marx, The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in America).

Comentários Desativados em Fin de la minotauromaquia

Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (IX)

Cristiana BB (Castelo Branco, 1974). Estreou-se com A Noite Estriada (1999), a que se seguiria Dobras (2004). De grande impacto sobre a crítica e com um clube de fãs aguerrido mas não muito alargado, a sua poesia tem vindo a alcançar grande reconhecimento no estrangeiro, sobretudo no mundo hispânico, decerto devido ao carácter bilingue da sua produção, que oscila entre o português e o espanhol, filiando-se declaradamente na grande poesia do barroco espanhol (acima de todos, Góngora). Grande parte da obra explora a forma fixa do soneto, lançando mão do catálogo de subversões formais e da pirotecnia verbal dos seus mestres hispânicos e latino-americanos (Lezama Lima e Severo Sarduy acima de todos, entre os contemporâneos). Cantora do corpo excessivo, ou «rubensiano», e do que nos objectos e seres do mundo redobra e multiplica as suas superfícies, inibindo qualquer descrição ou representação e solicitando por isso os serviços da metáfora, do oxímoro e da hipérbole, a sua poesia tende ao «sujo» e rugoso (o «estriado», para usar um termo e tema da sua preferência) do mundo, como se nessa rugosidade da estria ou da dobra a matéria se expandisse «nos limites do visível» (palavras suas, no prefácio a Dobras). Os deslumbramentos do barroco, a luta contra a gramática das formas, a recusa do vazio e a saturação ornamental, a recuperação de uma versão sumptuosa do léxico, pelo recurso ao dicionário e a etimologias ficcionadas, e tantas vezes deliberadamente «livrescas», ganham na sua poesia uma energia e pertinência novas, recuperando esse fundo nunca extinto da poesia e da literatura portuguesas. Encontra-se a terminar a tradução da Obra Completa (poesia e ensaios, com excepção de Paradiso) de Lezama Lima, a que se seguirá aquele que considera o grande projecto da sua vida: dar forma versificada aos sermões do Padre Vieira, traduzindo depois esses sermões-poemas para espanhol, de modo a integrá-los na futura genealogia da poesia hispânica. «Estou absolutamente convencida de que o Vieira-em-verso que persigo será um poeta barroco tão grande como Góngora», afirmou ao blogue da revista Relâmpago.

«O primeiro assombro da poesia é que, submersa no mundo pré-lógico, nunca seja ilógica. Como se buscando a poesia uma nova causalidade, se aferrasse enlouquecedoramente a essa causalidade. Sabe-se que há um caminho, para a poesia, que serve para atravessar esse desfiladeiro, mas ninguém sabe qual é esse caminho que está à beira da boca da baleia; sabe-se que há outro caminho, que é o que não se deve seguir, onde o cavalo na encruzilhada resfolega, como se sentisse o fogo nos cascos, mas sabemos também a natureza desse caminho semeado de figueiras, alisando os volteios da lontra quando inicia a sua luta com o caimão na profundezas do pântano revolto».

Comentários Desativados em Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (IX)

OLAM: sessão com José Maria Vieira Mendes

Hoje, pelas 18 h, no foyer do Teatro Académico Gil Vicente, terá lugar a 10ª sessão de Os Livros Ardem Mal na temporada de 2008/09. O convidado é José Maria Vieira Mendes, dramaturgo, com a sua obra até ao momento reunida no volume Teatro. O painel será constituído por António Apolinário Lourenço, Luís Quintais e Osvaldo Manuel Silvestre, que moderará.

Na primera parte da sessão serão apresentados os seguintes títulos:

Comentários Desativados em OLAM: sessão com José Maria Vieira Mendes

Longe de Camões, próximo de Montaigne

«Se queríamos verdades caseiras melhor seria que tivéssemos ficado em casa.» (Clifford Geertz)

Gostaria, num primeiro momento, de vos levar a pensar Camões e Os Lusíadas de acordo com uma dada figuração do tempo que me parece ser aquela que lhe serve de contexto. Gostaria ainda, num segundo momento, de estabelecer um paralelo entre Camões e um seu contemporâneo, Michel de Montaigne (1533-1592). Esta comparação pretende mostrar como uma sensibilidade antropológica moderna estará porventura muito mais do lado de Montaigne do que de Camões.

Camões (c. 1524-1580) e Montaigne escrevem num período em que emerge uma recodificação do tempo da viagem e das suas narrativas. Dir-se-ia que é durante esse período que surge aquilo a que qualificamos como «antropológico» e que passa pelo reconhecimento da diferença e pela vontade de saber que se lhe encontra associada, ainda que em moldes muito pouco consonantes com aquilo que virá a acontecer já em pleno século XX com Bronislaw Malinowski na Europa e Franz Boas nos EUA. Mas aquilo que talvez possamos dizer, em abono da verdade, é que não há no nosso épico, até onde posso perceber, um modo de escapar às encruzilhadas conceptuais, vocabulares e narrativas de um tempo que tendia a ver na alteridade representada por povos distantes no espaço um sinal de uma realidade mírifica a ser domesticada ou apropriada exemplarmente e a todo o custo. Lamento dizê-lo, mas se quisermos fazer remontar a sensibibilidade antropológica da qual nos reclamamos hoje a alguém desse período, o melhor é deslocarmos a nossa atenção para Michel de Montaigne.

Camões (c. 1524-1580) e Montaigne escrevem num período em que emerge uma recodificação do tempo da viagem e das suas narrativas. Dir-se-ia que é durante esse período que surge aquilo a que qualificamos como «antropológico» e que passa pelo reconhecimento da diferença e pela vontade de saber que se lhe encontra associada, ainda que em moldes muito pouco consonantes com aquilo que virá a acontecer já em pleno século XX com Bronislaw Malinowski na Europa e Franz Boas nos EUA. Mas aquilo que talvez possamos dizer, em abono da verdade, é que não há no nosso épico, até onde posso perceber, um modo de escapar às encruzilhadas conceptuais, vocabulares e narrativas de um tempo que tendia a ver na alteridade representada por povos distantes no espaço um sinal de uma realidade mírifica a ser domesticada ou apropriada exemplarmente e a todo o custo. Lamento dizê-lo, mas se quisermos fazer remontar a sensibibilidade antropológica da qual nos reclamamos hoje a alguém desse período, o melhor é deslocarmos a nossa atenção para Michel de Montaigne.

Mas voltemos ao nosso ponto de partida. Ao tempo da viagem e da narrativa que é o do século XVI.

Para uma certa matriz judaico-cristã (ou tradição), o tempo foi concebido e celebrado como uma sequência de acontecimentos de uma narrativa sagrada, isto é, como o instrumento de uma sacralização da história. O caminho para a modernidade – onde podemos situar Camões e Montaigne -, de onde haveria de surgir a sensibilidade antropológica, dá-se com a secularização do tempo. Esta secularização, como nos mostrou Johannes Fabian em Time and the other (1983), foi o resultado de uma «generalização» e «universalização» do tempo judaico-cristão. O «tempo universal» foi estabelecido politicamente na Renascença como uma resposta aos desafios cognitivos lançados pelos Descobrimentos.

O que contribuiu de uma maneira notória para a transformação de um tempo sagrado num tempo secular foi aquilo a que Fabian denomina de «topos da viagem». Na tradição cristã, as passagens do Salvador e dos santos sobre a terra eram entendidas como os elementos constitutivos de uma história sagrada. O que se traduzia em viagens envoltas em desígnios espirituais: as cruzadas, as peregrinações e as missões são exemplos de tais demandas sagradas. Dir-se-ia que o tempo de Camões e de Montaigne é um momento de transição para outra coisa que se tornará muito clara no Iluminismo.

A sermos rigorosos só podemos dizer que a viagem se torna verdadeiramente fonte de conhecimento «filosófico» e secular no século XVIII – é pelo menos aí que essa explicitação se torna clara. Por exemplo, é em 1800 que se publica A observação dos povos selvagens de Jopseph Marie Degérando. Nele, escreve Degérando: «[O] filósofo viajante, navegando até aos confins da terra, está de facto a viajar no tempo; ele está a explorar o passado; cada passo que dá é a passagem de uma era» (cit. Fabian 1983: 7). Neste fragmento podemos pressentir, desde logo, a viagem entendida como um veículo de auto-descoberta e de afirmação de um tempo secular. É neste contexto, justamente, que se explicita de modo inequívoco a viagem entendida como uma prática secularizadora do espaço e como um modo de temporalização dotado de propósitos igualmente secularizadores.

Em Camões não encontramos senão um mundo onde acontecimentos míticos e acontecimentos históricos se parecem suceder em moldes muito mais próximos daquilo a que Fabian designa por «tempo da Salvação» (Fabian 1983: 13), isto é, acontecimentos míticos e históricos tidos como significativos no quadro de uma narrativa sagrada. Poderemos vê-lo através das relações temporais circunscritas pelo épico. Em grande medida, apesar das inflexões humanistas e universalistas (que tingem de hibridez esta quadro em que faço situar a minha avaliação), Camões faz apelo a um paradigma temporal judaico-cristão e medieval, isto é, ele desdobra a narrativa tendo em conta o tempo inclusivo e incorporativo da salvação em que a alteridade (o pagão ou infiel) é conceptualizada como um potencial candidato a essa salvação. (more…)

Comentários Desativados em Longe de Camões, próximo de Montaigne

«Cavando» (Seamus Heaney)

Entre o meu indicador e o meu polegar

Jaz a acocorada caneta: ajustada como uma arma.

Sob a minha janela, um nítido arranhado som

Quando a pá mergulha em solo pedregoso:

Meu pai, cavando. Eu olho de revés

Até que, no canteiro, suas nádegas distendidas

Se dobram baixo, avançam vinte anos distantes

Com ritmo curvando-se através de sulcos de batata

Onde ele ia cavando.

A tosca bota aninhada na alça, o cabo

De encontro ao joelho era apoiado com firmeza.

Ele enraizava caules altos, enterrava fundo a lâmina reluzente

Para, de novo, semear batatas que nós colhíamos

Adorando a sua fresca aspereza em nossas mãos.

Por Deus, o homem sabia como manejar a pá,

Tal como seu pai.

Meu avô cortava mais turfa num dia

Que qualquer outro no paúl de Toner.

Uma vez levei-lhe leite numa garrafa

Desleixadamente arrolhada em papel. Ele aprumou-se

Para o beber, e de imediato se quedou

Penetrando, elegantemente cortando, lançando torrões

Sobre o seu ombro, descendo mais e mais

Até à boa turfa. Cavando.

O cheiro frio do húmus, o chapinhar e o esborrachar

Da turfa encharcada, os súbitos cortes de uma lâmina

Através de raízes acordam na minha cabeça.

Mas eu não tenho pá com que seguir homens como eles.

Entre o meu indicador e o meu polegar

Jaz a acocorada caneta.

Eu cavarei com ela.

(Trad. de Luís Quintais)

Comentários Desativados em «Cavando» (Seamus Heaney)

Ver para crer

A. D.: Antes da Decadência. Num estado rigorosamente intangível, meio milímetro acima do atrito do mundo. Este é Michael Jackson. Tudo o que veio depois era já dolorosamente póstumo. E, como sempre foi manifesto, ele tinha uma trágica consciência disso.

Comentários Desativados em Ver para crer

Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (VIII)

Gatinha Felpuda (1985, Figueira da Foz, pseudónimo de Maria Amélia da Purificação Duarte). Publicou, até ao momento, um único livro, o monumental Grrrrr! (2006), com mais de 600 pp. ilustradas por alguns dos melhores desenhadores da Imprensa Canalha. A crítica, perplexa, ficou silenciosa, com excepções esporádicas laudatórias (o caso de Maria Alzira Seixo) ou hiper-criticas (Manuel de Freitas). Sextinas, odes, éclogas, sonetos à maneira inglesa, epitalâmios, ditirambos, a sua poesia percorre com suma competência todos os géneros clássicos, vazando nessas formas um conteúdo moderno, urbano e cosmopolita, feito de flâneries, iluminações profanas, delírios alucinados da rock culture, palpitações do inconsciente acelerado por psicotrópicos e tudo o mais que houver à mão, explorações do território do amor em versão romântico-erótica em estrofe adequada ao fado que também pratica nos locais desse culto. Jorge Fallorca chamou-lhe «A Ovídio do underground», expressão que pegou nos média. Poesia também cosmopolita em sede idiomática, tanto recorre ao português como a um híbrido anglo como ainda, em certos momentos de excesso erótico ou satírico, ao latim (integra a corrente, minoritária mas de grande visibilidade, dos «neo-latinos»). O seu volume, publicado em edição da autora, tornou-se rapidamente um objecto de culto, atingindo preços exorbitantes no eBay. São já lendárias as performances nas quais a autora vai rasgando as páginas à medida que as lê, incendiando-as e atirando-as para cima de um público que, em transe, se digladia por essas relíquias em chamas.

«Sempre achei que todos temos Deus, ou vários deuses, dentro de nós, qualquer que seja a nossa religião ou cultura. Há algo dentro de cada um de nós a que todos chamamos Deus. Pode ser uma forma de energia, uma força a que podemos dar vida e forma sendo jardineiros, mães, pintores, poetas… Todos possuímos essa coisa feroz e fascinante bem fundo em nós. E apenas podemos aspirar a ser o veículo em transe dessa coisa sem nome».

Comentários Desativados em Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (VIII)

O Atelier de Tarsila

O “inferno verde” chegou a Santiago de Compostela. Até dia 31 de Julho, pode visitar-se na Fundação Caixa Galicia, gratuitamente, a exposição de Tarsila do Amaral, 82 obras entre quadros e estudos. Dos vários objectos expostos, quase todos relacionados com o motivo da “viagem” na vida e obra de Tarsila do Amaral, destaca-se um oratório mineiro do séc. XVIII. O rebuscamento das suas cores e formas acentua a inclinação neo-barroca do movimento Pau-Brasil, com o rosa pastel e o azul celeste do oratório reflectidos no espelho modernista “Manacá” (1927).

Manacá (1927)

A presente mostra de Tarsila do Amaral, co-dirigida pela Fundação Caixa Galicia e pela Fundação Juan March, é apenas a terceira inteiramente dedicada à obra da autora na Europa. O poema “Atelier”, de Oswald de Andrade, que nos recebe na primeira sala da exposição, reforça a singularidade da ocasião. Se “Atelier” inaugura e, de certa forma, “legenda” a exposição, também acaba por sublinhar a própria ausência de Oswald. Não há dúvida que “o Tarsiwald”, na expressão de Mário de Andrade, é, desta vez, “a Tarsiwald”. Afinal, esta não é uma exposição dedicada ao Modernismo brasileiro, com Oswald de Andrade a servir de eterno anfitrião: esta é a exposição de Tarsila do Amaral, das suas pinturas e desenhos, das suas crónicas, dos seus ensaios, das suas fotografias e outras relíquias, com Oswald de Andrade como convidado no espaço/atelier tarsiliano. (more…)

Comentários Desativados em O Atelier de Tarsila

A ditadura da poesia & ensaio

– Essa sua paixão pelos suplementos económicos, Q.!

– Economia & futebol, neste caso. A economia de 93 milhões de euros…

– Ah bom, já percebo.

– A propósito, o que é que você fazia com 93 milhões de euros, Pamplinas?

– Ia visitar a Paris Hilton…

– Vá, seja sério.

– O mais possível.

– Quer dizer: pouco…

– Quero dizer que não me importava de conhecer a Paris Hilton.

– Curiosidade intelectual?

– Acha possível?

– Você está nos seus dias!

– Bom, se insiste, então eu digo-lhe: com essa massa toda eu comprava a Leya…

– Hã?!

– Exacto. E punha todas aquelas editoras a publicar apenas duas coisas…

– Que coisas?

– Poesia e ensaio.

(more…)

Comentários Desativados em A ditadura da poesia & ensaio

Understanding New Media

Nunca a expressão «cidadãos-jornalistas» foi tão apropriada. Talvez por isso, as forças do regime tenham começado agora a destruir telemóveis, atacando os seus utilizadores, o que se parece muito com desespero. A velha confusão entre a notícia e o seu portador, com o espectáculo do seu ódio deslocado. Ou talvez não: porque agora a notícia coincide com o portador, e é para este efeito de hipermediação, e hipergeração, que o regime iraniano não está, como é manifesto, preparado (algum estaria?). Preparou-se para a sabotagem electrónica, é verdade, segundo a economina do modelo clássico da contra-informação, ainda «realista», modelo que subjaz também à proibição e extradição física do jornalista, esse tropo da epistemologia (e da epopeia) moderna da verdade como «correspondência». Mas não podia prever que as ruas de Teerão se tornassem um instantâneo, e infinitamente reduplicado, palco global, com todas as encenações e todas as verdades produzidas pela tecnologia dos média. Ou que a esfera pública finalmente realizasse todas as promessas do Iluminismo e não conhecesse limites – fisicos, sociais, «nacionais», civilizacionais – à realização de todo o seu potencial emancipatório. Não é, de facto, uma revolução, o que está a ocorrer em Teerão, mas muitas ao mesmo tempo. E, como nas revoluções, o que surpreende não é apenas que ocorram num tempo de repente fora dos eixos, mas que ocorram ali, onde supostamente não haveria condições para tal.

P.S. Uma pergunta para os teóricos: porque são os vídeos que nos chegam do Irão tão instantaneamente «bons»? Por que razão temos a sensação de que nestes vídeos de menos de 1 minuto ou, no máximo, de 3 ou 4, se resume uma das histórias do cinema, aquela centrada na «impressão de realidade», com todo o seu arsenal de técnicas e aparatos (grão e desfocagem, «steady cam» ou a sua ostensiva denúncia, plano sequência e tempo real, câmara subjectiva, etc., em regime «vérité» ou paródico)? Brian de Palma já tinha genialmente intuído e demonstrado, em Redacted, que o cinema é hoje um suporte, ou frame, entre outros; e que é quando consegue funcionar como meta-frame (ou, o que é pragmaticamente o mesmo, quando se torna invisível) que o seu lugar entre os novos média não se anula na reivindicação obsoleta da «especificidade» da sua linguagem. De facto, não é só de convergência mediática que a câmara de vídeo do telemóvel nos fala; antes e depois disso, trata-se de um dispositivo de compactação histórico e estético, que faz dos 100 anos de cinema não uma «base de dados» mas uma camada (na acepção das do cortex cerebral) de uma muito particular filogénese: a da longa aprendizagem do enigma da imagem técnica. Vilém Flusser dizia que os «aparelhos» são brinquedos que o utilizador habita por dentro, quando consegue explorar todas as potencialidades do seu programa (e os iranianos têm dado impressionantes lições nesse domínio). O que é ainda uma forma de ratificar a intuição de Benjamin, segundo a qual a tecnologia, os aparelhos, nos dão a ver a nossa difícil aprendizagem do inumano em nós. Ou, se se preferir, do nosso emancipatório devir inumano, iniciado com a primeira ferramenta produzida pela hominização. Também aí, estamos neste momento a perceber – em directo – a inutilidade da analítica humanista.

[A ilustração magnífica sem a qual este post não existiria é de Brian Stauffer e foi publicada no The New York Times.]

Comentários Desativados em Understanding New Media

Acho difícil

Hoje, no Público:

“Na sala encontravam-se José Blanc de Portugal e o general Ramalho Eanes. O ministro agradeceu àqueles que ajudaram o país a fazer justiça a Jorge de Sena e a que se devolvesse Sena aos portugueses através da Biblioteca Nacional.”

Comentários Desativados em Acho difícil

Setsuko Hara

Também eu, sim: Setsuko Hara. (Ou será Ozu?) Com uma vénia a C.

Comentários Desativados em Setsuko Hara

Bolonha não: Teerão!

Apesar de toda a desinformação e contra-informação (de que o maior responsável é obviamente um regime que, para lá do recurso à simples interdição da imprensa internacional e local, tem dado mostras de extrema sofisticação tecnológica na hora de atacar a livre circulação da informação), tudo indica que no passado domingo à noite a universidade de Teerão foi selvaticamente atacada pela milícia do regime, tendo eventualmente morrido, nas suas residências universitárias, cerca de cinco estudantes. Nada que a mesma universidade não conheça, pois há 10 anos coisas muito piores tiveram aí lugar. Informações idênticas apontam para que noutras grandes universidades do país tenham também ocorrido cenas de extrema violência.

Sou professor universitário e transporto comigo a convicção profunda da nobreza da profissão que, com gosto e por fortuna, exerço. Por essa razão, muito me entristece que a universidade portuguesa, e em particular a minha, se entusiasme tanto com cerimónias de puro show off, ou marketing, como aquela em que se transformou nas últimas décadas o ritual do doutoramento honoris causa – que em meu entender devia ser simplesmente banido, pois há muito deixou de exercer a sua função académica -, e passe ao lado de ocorrências como as que, no Irão, põem em causa a dignidade (desde logo, territorial) de todas as universidades do mundo, enquanto locais que têm de ser ontologicamente avessos a qualquer forma de repressão e violência.

Numa altura em que a universidade europeia está tomada pela gripe bolonhesa, que a não deixa pensar em mais nada senão na sua sobrevivência, paremos um momento e pensemos antes nos estudantes brutalmente agredidos na Universidade de Teerão e noutras do país.

Fico à espera de que o Senado ou o Conselho Geral de alguma universidade portuguesa, ou algum reitor, se lembrem da Universidade de Teerão e decidam, pelo menos, pôr a bandeira da sua universidade a meia haste, honrando assim aqueles que estão a ser brutalizados no Irão pelo eterno ódio à inteligência e ao pensamento livre, que, não por acaso, sempre desconfiou da universidade. Uma vez que em várias das universidades portuguesas existem estudantes iranianos, um tal gesto limitar-se-ia a cumprir os requisitos mínimos da decência.

Quanto a Bolonha, pode seguir alguns momentos depois.

Comentários Desativados em Bolonha não: Teerão!

Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (VII)

Jorge Felício (1980, Vinhais). Estreou-se em 2004 com A Colher na Boca, a que se seguiu A Máquina Lírica, em 2006. Em 2008 seria a vez de A Faca não Corta o Fogo, obra saudada como a confirmação de um poeta genial. Por cada livro venceu alguns dos maiores prémios de poesia do país – o Prémio Optimus, pelo primeiro, o Grande Prémio Cimpor, pelo segundo, o Prémio de Poesia Sonangol, pelo terceiro -, tendo acompanhado a cerimónia de entrega de cada prémio com um discurso marcante, todos eles editados posteriormente em plaquette: «A poesia é uma experiência mortal», «Todas as coisas existem ritmicamente», e «Do magma». Poesia torrencial, dicção magnificante, sedução órfica do mistério e da obscuridade, desvanecimento do sujeito em favor de uma experiência radical do corpo-sem-órgãos, pulsão contra-cultural em favor de um dizer iniciático e epifânico, retracção pública do sujeito – eis um perfil em que o pré-moderno e o alto-moderno entram em curto-circuito, recuperando certas modalidades não-situáveis, em termos estritamente periodológicos, no moderno, aquelas que privilegiam formas de primitivismo reinventado em África, sobretudo. É surpreendente que uma obra com este perfil tenha irrompido tão tardiamente no arco moderno da nossa literatura, mas, como afirma judiciosamente Fernando Pinto do Amaral, «Cada literatura tem a sua história; e a nossa não fica a dever nada às outras. É simplesmente diferente, quantas vezes para melhor». «Poeta de culto», e perfilhando uma ontologia anti-mundana, a sua poesia de energia (energeia), desfiguração, anamorfose & vox, vem tendo um profundo impacto em leitores jovens que por ela descobrem a poesia e o poético, sub specie metafórica; manifesta porém uma acentuada dificuldade em produzir discípulos ou sequer imitadores, tal a singularidade da sua poética. Revela também um grande poder de fascinação sobre praticantes de artes plásticas, não sendo raras as obras com títulos extraídos de versos seus, da BD à escultura, da vídeo-arte ao rock e à música contemporânea (António Pinho Vargas prepara uma sinfonia inspirada na sua obra e cujo título – Luz crua, sal espesso na treva – foi directamente fornecido pelo poeta, após longa conversa com o compositor, que declarou já publicamente, por mais de uma vez, a sua admiração pelo autor).

«O poema é um objecto carregado de poderes terríficos, um abismo demoníaco, a invasão torrencial da nossa inocência. Uma coisa não-moderna, ante-moderna, anti-moderna, o júbilo do não-sentido ou da destruição da sua iminência. Magia negra, salto para fora da cultura, para a noite diluviana do mundo».

Comentários Desativados em Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (VII)

Ricardo Rangel (1924-2009)

Sobre Ricardo Rangel, falecido a 11 deste mês e, com Kok Nam, um dos «inventores» da fotografia moçambicana, convirá ler Alexandre Pomar (aqui e aqui).

Comentários Desativados em Ricardo Rangel (1924-2009)

Cuidem da liberdade, que a verdade cuidará de si mesma

– Veja aqui, Pamplinas, veja aqui!

– Que maquineta é essa, Q.?

– Bolas, homem: é um iPhone! Não acredito que nunca tenho visto um! Veja estas imagens de Teerão! Veja como estes gajos batem no pessoal que se manifesta!

– Pois. Uma cena antiga…

– Antiga?!

– Sim, homem! Quantas vezes já vimos nós polícias a bater selvaticamente em quem só quer exprimir a sua fundada revolta?

– Pois, tem razão. Mas veja esta foto desta mulher desafiando os gorilas sozinha. Ou esta deste indivíduo ensanguentado… É preciso coragem…

– Ou desespero…

– Sim… E esta…

– Deixe-me mas é ler, Q. Deixe-me ler…

– Você e a sua extraterritorialidade! Às vezes não o entendo…

– Qual extraterritorialidade, homem! Já viu o que estou a ler?

– Deixe ver… Rorty?

– Sim, desde ontem, quando começou a revolta. Ocorreu-me que era o melhor comentário que se podia fazer a essa cena antiga, agora a ter lugar no Irão.

– E porquê, se me permite a pergunta?

– Ora, por causa daquilo a que Rorty chamava o seu slogan político: «If you take care of freedom, truth takes care of itself». Não acha que é isto? Não havendo liberdade, a verdade torna-se um ricto facial a tender para o pornográfico. O Ahmadinejad a declarar as eleições «limpas», com aquele sorriso cândido. O líder supremo Khamenei a declará-las uma «benção divina».

– Mas acha que a liberdade é garantia da verdade?

– Parece-lhe pouco? Olhe que é a única garantia de que dispomos. E se fosse assim tão débil, acha que seria tão difícil conquistá-la? Mas há pior, sabe?

– Pior ainda?!

– Sim, o pior é que, como diz também Rorty, quando um entrevistador lhe pergunta se não considera que a política permeia todos os domínios da vida humana, precisamos de muita sorte para que tal não ocorra… Precisamos de viver no país certo… Nas palavras dele, «With luck, politics doesn’t permeate all realms of human life. It does so in countries like China». Só em certos países em melhor situação isso não sucede, pelo que não se percebe, diz Rorty, por que razão há tanta gente a desejar que a política seja realmente tudo… E conclui, à sua maneira (que é também a minha), que a finalidade de uma política liberal consiste em reservar o maior espaço possível à expressão da privacidade.

– Acha então que os iranianos estão condenados a viver num universo político, é?

– Não leu ainda descrições de encontros entre homens e mulheres por lá, em festas privadas nas quais elas podem tirar o lenço da cabeça, fumar, beber? E, coisa espantosa, muitas delas dizem que nem têm vontade de o tirar, ou de fumar ou beber, dada a estranheza e alienação dessa vida às escondidas.

– Sim, já li várias dessas histórias. Mas o que acha que eles podem fazer, nesta situação?

– Ora, meu caro, aquilo que estão exactamente a fazer: a cuidar da liberdade, para não perderem a possibilidade da verdade.

– Percebo. Mas, agora que penso no que acabou de dizer, é perturbador admitir que o não-político é, como se vê por mais este caso, um luxo.

– Como a liberdade…

– Enfim, que desespero… Acompanha-me num café? Apolítico?

– O café sim. O apolítico, hoje, é que é difícil.

– Tão longe que estamos dele, e ainda assim aquele Ahmadinejad consegue estragar-nos a privacidade do café…

– É a especialidade dos Ahmadinejad’s…

Comentários Desativados em Cuidem da liberdade, que a verdade cuidará de si mesma

Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (VI)

Maria Carlos Maria (Fátima, 1965). Estreou-se já algo tardiamente em 1995 com Do alto de uma azinheira, obra que veio relançar na poesia portuguesa a tradição interrompida da «poesia ao divino», explorando a temática das aparições de Fátima. Daí até hoje, os seus livros de versos seguintes – E o sol parou (1996), O terceiro segredo (1998), Conversas espirituais com Lúcia (1999), Fátima, terra de esperança (2000), Foi aqui! (2001), No teu sorriso, Senhora (2002), Sempre contigo (2003), O ar que aqui se respira (2004), O alvo halo (2005), Áurea aura (2006) -, bem como os seus «ensaios apologéticos» (subtítulo que os acompanha como uma descrição de género) A Verdade Revelada, de 2000, O Sopro da Verdade, de 2003, e A Verdade Nua, de 2005, são, todos eles, variações sobre Fátima e o seu mistério. A sua poesia manifesta uma clara preferência pela forma extensa, sendo raras as ocorrências do poema breve. A extensão parece ser exigida pelo teor meditativo e densamente ruminante de uma experiência da fé que é, de modo indissociável, uma experiência da «revelação», e da revelação em Fátima. Fátima surge pois como reivindicação do lugar que anularia todos os lugares, assim como a epifania suspenderia e, por fim, daria ordem de despejo à linguagem, ou a todas as versões mundanas, i.e., não-extáticas, da linguagem, tendendo naturalmente o êxtase da linguagem para a sua anulação pelo silêncio enquanto voz última de Deus. Poesia única pela sua alta exigência meditativa e metalinguística, ela consegue porém articular e narrativizar os episódios das aparições de Fátima com os voos de um espírito em que a pura especulação recua sempre ante as ressonâncias pávidas, e tão temerosas quanto deslumbradas, do encontro com um Pai que, pela mediação da Virgem, é feministicamente recodificado como Mãe-Pai. É estranho como uma poesia tão exigente consegue ser também popular, o que talvez se explique pelo facto de todos os leitores poderem encontrar nela algo que satisfaça a sua fome de beleza e fé. Os seus «ensaios apologéticos» dão a esta poesia o reforço, algo ambíguo, de um discurso ideológico que para muitos ela dispensaria, tanto mais que o discurso se revela alinhado pelas posições mais ortodoxas da Cúria romana. Razão que talvez explique o crescente recurso da Igreja Católica à poesia da autora, para múltiplos fins, sobretudo litúrgicos, tendo Bento XVI manifestado, por mais de uma vez, o seu grande apreço pessoal pela poeta, que já recebeu e que vem usando como uma evidência do carácter não linear ou unívoco do (nas suas palavras) «erradamente chamado processo de secularização».

«Aos espíritos martirizados e destituídos de carecimento, aos que esse inferno encerra dentro de si, a privação ensina a carência simples, chã, da fome e da sede; mas será colectivamente que ela nos indicará o pão capaz de nos alimentar e as límpidas e doces águas da fé. E em comum firmaremos também a aliança da sagrada necessidade; e o beijo fraterno que selará essa aliança será a poesia do futuro. Nela, o nosso grande benfeitor, o nosso redentor, o vigário da necessidade feita carne e sangue, o povo crente de Fátima, deixará de ser algo de particular, uma parte diferenciada; pois que na poesia da fé seremos todos um só, e por isso enfim felizes».

Comentários Desativados em Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (VI)

Vanguarda e Kitsch

A longa história das alianças infelizes entre política emancipatória e estética retrógrada acaba de ganhar mais um contributo inestimável com o clip da X Marcha do Orgulho LGBT. Manifestamente colocado sob a égide do movimento cívico pelo casamento gay, o clip é uma sucessão de casais felizes – melhor: felizes até à náusea -, paisagens tipo postal ilustrado e uma série de máximas humanistas como «Todos somos família». Depreende-se deste clip, entre outras coisas, que (i) não há LGBT’s feios; pelo contrário, todos poderiam ser modelos em Paris, o que não é tanto emancipatório como traumático e, tranchons le mot, reaccionário para aquilo que é o imperativo político de reconhecimento da diferença, que passa também necessariamente pela diferença da não-beleza físico-atlética ou, se se preferir, do corpo não-canónico; (ii) não há LGBT’s infelizes, ou melhor, não há casais LGBT infelizes, o que não parece ser um ponto de partida minimamente realista para enfrentar a instituição do casamento, inseparável hoje da do divórcio; (iii) não há quase T’s no universo LGBT (um para amostra).

Não vale a pena invocar as supostas prerrogativas transcendentais do camp a este respeito, apesar do começo com dois «césares» laureados. O clip é simplesmente kitsch e a sua análise não necessita ir além da analítica produzida por Kundera, em A Insustentável Leveza do Ser, para a relação entre realismo socialista e kitsch. Porque este é, de facto, o universo do realismo socialista, agora em versão LGBT: o futuro que nos sorri e para o qual caminhamos de mãos dadas numa onda que percorre um planeta enfim reconciliado (ou, o que dá no mesmo, cromaticamente saturado).

Moral deste clip? As boas causas não dispensam uma reflexão sobre a sua tradução em forma significativa, assim como o desejo de «normalidade» não desculpa a tradução da vida conjugal em telenovela. Ou seja: há um preço a pagar quando o progressismo dá as mãos ao reaccionarismo estético. Podemos chamar a esse preço «Humanismo» ou «Neo-Realismo» ou, simplesmente, Kitsch. Vale a pena pagá-lo? Sim, se o efeito visado for a redução da diferença a uma emoliente retórica pseudo-política ou, o que é ainda pior, à tradução da vanguarda em kitsch.

P.S. Para que se perceba a diferença (a da diferença que faz efectiva diferença), proponho antes este clip europeu.

Comentários Desativados em Vanguarda e Kitsch

As «europeias» e John Connor

– Atão, Pamplinas, já exerceu o seu dever cívico?

– Qual deles?

– Qual havia de ser?! Votar, claro.

– Ah bom. Esse não, de facto. Tenho estado antes a exercer o dever cívico de ler o jornal e, daqui a pouco, o de fazer as palavras cruzadas.

– Via-o, de facto, muito enlevado na leitura d’ O Jogo…

– Sim, por causa do golo de ontem do Bruno Alves, que nos manteve na corrida para a África do Sul.

– Isso é futebolice ou patriotismo?

– In re selecção, essas coisas são indistinguíveis, como sabe.

– Mas, e votar, homem?! Votar?! Não leu o Januário?

– Ah sim, claro. Contra o Sócrates e contra o Vital, marchar, marchar.

– Não acha relevante?

– Meu caro, não seja inocente ao contrário. Não há «voto contra o Sócrates» que não seja um voto a favor de outrem. E eu, muito simplesmente, estou cansado de pôr a mola no nariz sempre que vou votar. Mais a mais nas «europeias».

– Mas não acha importante a construção europeia?

– A «construção europeia»… Olhe, se quiser que eu resuma, é isto: desde que a Europa se desinteressou de mim – e de todos os seus cidadãos -, eu desinteressei-me dela. E como não dei pela presença dela no debate…

– Isso é anti-europeísmo, Pamplinas. Populismo, melhor dito.

– Ah sim, seguramente. A propósito, tem horas?

– Ah, vejo que ainda vai acorrer às urnas…

– Engana-se. Vou é a correr até ao cinema, para o Terminator 4.

– O Terminator?!…

– Pois não… Você já imaginou se nós pudéssemos enviar ao passado alguém que «descontinuasse» os pais das pessoas que hoje comandam a Europa? Já viu as possibilidades inesgotáveis do contrafactual?…

– Realmente… Ainda não me tinha ocorrido. Visto assim…

– Venha daí, homem. Agora que já votou, ninguém lhe pode levar a mal um módico de sonho…

– Você é pérfido… Mas sim, vamos lá ver se as máquinas conseguem desta vez descontinuar o pai do Durão Barroso…

– Do John Connor, quer você dizer…

– Não foi isso o que eu disse?

– Não exactamente, Q., não exactamente.

Comentários Desativados em As «europeias» e John Connor

Uma Pequeníssima Introdução à Sexualidade

Véronique Mottier

A colecção “A Very Short Introduction”, publicada pela Oxford University Press, já vai em mais de 200 títulos, e conta com página web, blogue e programa de eventos relacionados. Estes livrinhos, verdadeiramente portáteis, procuram estabelecer de forma sucinta a história de um conceito, escrita por nomes maiores de várias áreas do saber, e onde cabe quase tudo o que se possa imaginar, da Teoria da Literatura (por Jonathan Culler), passando pela Guerra Civil Espanhola (Helen Graham), A Cabala (Joseph Dan), O Marquês de Sade (John Phillips) ou mesmo O Sentido da Vida (Terry Eagleton).

Desengane-se quem procura a introdução impessoal, neutra, ao estilo das sebentas e dos manuais escolares, a acumulação de factos providenciada por alguma máquina de escrever História. O volume Sexuality:A very short introduction (2008), de Verónique Mottier não é apenas um manual de introdução à história da sexualidade, mas é marcadamente um ensaio de Verónique Mottier sobre este tema, cada página indelevelmente assinada pelas preocupações intelectuais e estilo da autora.

Seguindo de perto Foucault, Mottier começa por uma curta abordagem à História da Sexualidade (Ocidental) desde a pederastia grega, passando pela castração/castidade cristã, e rapidamente avançando para a viragem do século XIX para o XX, com a centralidade dos conceitos de feminismo e de direitos dos homossexuais no nosso tempo. A particular atenção dada aos elementos marginalizados na estrutura de poder (mulheres heterossexuais; homossexuais homens e mulheres) prende-se àquilo que Mottier classifica como a grande” ironia”da História: o facto de os elementos mais marginalizados da heterossexualidade terem sido os principais agentes nas transformações das sexualidades e das formas de relacionamento (heterossexual ou não) da contemporaneidade.

Aliás, Mottier vai mais longe, ao questionar se, neste mundo pós-moderno em que vivemos, a natureza fluida da identidade de género e da identidade sexual não fará de todos nós “POMOssexuais” (PÓs-MOderno):

Does that mean that, in future, we will all think of ourselves as pomosexuals? Are we currently witnessing the final death throes of heterosexuality and homosexuality?

Anthony Giddens, citado na contra-capa deste livro, diz a propósito do mesmo que deveria ser de “leitura obrigatória em todos os cursos sobre sexualidade que há no mundo”. Eu atrevo-me a dizer que deveria ser de literatura obrigatória para todos aqueles a quem diz respeito, ou seja, para todos nós. Recomendo-o muito especialmente a@s noss@s deputad@s, que tão à deriva se encontram neste “mundo líquido” da modernidade.

Véronique Mottier, Sexuality: A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2008. [ISBN 978-0-19-929802-0]

Comentários Desativados em Uma Pequeníssima Introdução à Sexualidade

Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (V)

Paulo Bento (1969, Lisboa). Estreou-se em 1990 com o fulgurante 400 Haikús, a que se seguiria uma produção copiosa (cerca de 80 volumes, até 2004, data do seu último livro), sempre com o mesmo título, variando apenas o especificador de quantidade. Que foi sempre diminuindo, até chegar, em 2004, a 2 Haikús. Entre 2004 e 2008, ausentou-se no Japão, onde seguiu estudos na Academia Shintoro, em Kyoto, sobre a tradição do Haikú. Em entrevista ao JL antes de partir para o Japão declarou que a sua obra estava praticamente terminada, faltando-lhe apenas coroá-la com o volume derradeiro 1 Haikú. Regressado do Japão, declarou à LER, em entrevista de brevidade telegráfica a Carlos Vaz Marques, que, ao fim de anos de meditação e laboração extática, tinha quase resolvidos os problemas do seu derradeiro haikú, isto é, do seu derradeiro livro. As editoras vêm-se digladiando pelo contrato de edição desse volume, constando nos mentideros que os montantes em causa serão, para o mercado português, discrepantes. Os seus livros conhecem grande sucesso de público, tendo alcançado, alguns deles, sobretudo os derradeiros – 5 Haikús, 4 Haikús, 3 Haikús, 2 Haikús –, as 20 edições, apesar dos preços algo proibitivos que os distinguem. Os volumes mais quantiosos são os menos populares, uma vez que a densidade gnómica e a estranheza retórica dos seus poemas tendem a afastar os leitores, que parecem sentir a necessidade de se enfrentarem com apenas dois ou três poemas de cada vez. A sua poesia está traduzida em todos os grandes idiomas do mundo e começa agora a sair no Japão. Bandas como os Metallica adoptaram já haikús de Paulo Bento para canções, enquanto em Portugal o próximo filme de Pedro Costa, com apoio já assegurado do Eurimages, será uma variação em torno de um haikú do poeta, sobre uma pedra. Muito inspirada em Ponge, a poesia de Paulo Bento consegue conciliar a sumptuosidade imagética com a concisão verbal e métrica, sendo muito notável na forma como ora se concentra e explora à exaustão um motivo ou imagem mínimos (muitas vezes coincidindo tal exploração com todo um volume, como em 237 Haikús seguido de um Post Scriptum em forma de Haikú, de 1995), ora desenvolve uma cornucópia de temas, fazendo coincidir cada um com um poema ou dois apenas. É igualmente impressionante a forma como o poeta salta dos agudos para os graves, nas suas explorações da música do verbo e do verso ou na gama temática, que pode ir das inquietações metafísicas da alma torturada pela experiência do desejo ou da culpa (um fundo católico que contende com uma crescente inclinação budista) à serena contemplação da natureza mais mesquinha e impávida, objectualmente contraposta a uma subjectividade que assim se esvazia e anula, alcançando o zen. A dificuldade expressiva que o poeta foi a certa altura sentindo, levando-o a reduzir drasticamente o volume da sua produção, e a criar uma espécie de «drama poético» em torno do último poema/livro, é talvez referível a uma tópica mallarméana que, nos últimos volumes, se vai tornando mais reconhecível, a do livro que resumiria o mundo nos seus apenas três versos. Os seus livros vão, em concomitância temática e temporal, desistindo da enumeração e exploração de vastas áreas do ser, para se concentrarem na questão órfica da palavra justa à designação/recriação do mundo. O livro por vir com um único Haikú, que muito logicamente coroaria a obra, vem sendo retardado decerto em função da magnitude da tarefa, que inscreve a sua obra na poética alto-moderna e nos dramas também heideggerianos da linguagem que nos diz e, de certo e profundo modo, desapropria, lançando-nos na experiência da despossessão radical.

«O que tinha a dizer, está dito nos versos. O que falta, e é já muito pouco, ficará dito em breve. Antes e depois, silêncio. Esse o drama da poesia: uma conquista, sílaba a sílaba, da mudez».

Comentários Desativados em Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (V)

OLAM: sessão com Rui Reininho

Hoje, pelas 18 h, no foyer do Teatro Académico Gil Vicente, terá lugar a 9ª sessão de Os Livros Ardem Mal na temporada de 2008/09. O convidado é Rui Reininho, vocalista dos GNR, autor de Sífilis versus Bílitis e Líricas Come on & Anas. O painel será constituído por Luís Quintais e Osvaldo Manuel Silvestre, que moderará.

Na primera parte da sessão serão apresentados os seguintes títulos:

Comentários Desativados em OLAM: sessão com Rui Reininho

30 anos depois, os Xutos ainda (nos) tocam? (II)

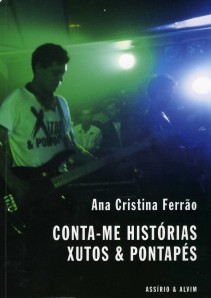

Significa isto que é difícil fazer a crítica de uma banda tão «representativa» sem, de algum modo, incorrer na crítica de toda a situação por ela representada. O livro de ACF informa-nos, por exemplo, de que no dia 8 de Maio de 1987, data do lendário concerto dos Xutos no pavilhão de Os Belenenses, a banda recebeu um telegrama de Rui Reininho que rezava apenas «Avante camaradas». Não custa ver neste incitamento irónico o reconhecimento não irónico de que muito do futuro do rock em Portugal passava, como depois se tornou visível, por esse concerto, ou por tudo o que nele tornou os Xutos maiores do que eles mesmos, conduzindo-os àquele lugar, aquém e além da crítica, que é próprio dos mitos (ou, o que é o mesmo na modernidade, das locomotivas).

O que faz também do livro de ACF um acontecimento no panorama pobre da nossa escrita rock é o facto de a autora ter intuído, com rara penetração, o predomínio da voz sobre a letra na cultura rock (ou na auto-representação que esta de si mesma produz). O livro, seguindo uma tradição forte no campo da escrita de livros de percurso de bandas rock, é construído como uma montagem de depoimentos, graficamente assinalados pelo itálico que se segue ao nome do depoente. O espaço preenchido pelos caracteres em redondo, atribuídos à (voz) escrita da autora, reduz-se significativamente e o leitor é tomado de assalto por toda a ilusão de presença cara à física e metafísica do rock – a performance pura e plena («autêntica»), sem qualquer mediação, isto é, o triunfo do corpo suado e, tantas vezes, tendendo ao nu – ou, noutro vocabulário teórico, mais aristotélico, pelo predomínio esmagador do showing sobre o telling, tão típico de formas de literatura de massas como o romance policial ou a FC, em que o diálogo abafa a narração e, mais ainda, a descrição, acelerando a leitura até à vertigem.

O que daqui resulta é, tecnicamente, «história oral», e, musicalmente, escrita rock, no sentido em que esta vive da produção de uma série de efeitos de auto-anulação da sua dimensão escritural em favor da manifestação forte da voz, uma voz que seria, idealmente, sem filtro e sem excessos de «produção». Vozes «cruas», como determinou, para as guitarras dos Xutos no seu primeiro disco, o radialista António Sérgio, promovido a produtor.

Comentários Desativados em 30 anos depois, os Xutos ainda (nos) tocam? (II)

O Chekhov dos subúrbios

Num registo diverso, gostaria de destacar a publicação recente deste magnífico volume de contos (a que se anuncia um segundo volume) de John Cheever. Cheever nasceu a 27 de Maio de 1912 e faleceu a 18 de Junho de 1982. Trata-se de um dos grandes escritores norte-americanos de contos do século XX, só comparável a Sherwood Anderson, Hemingway, ou, mais recentemente, a Raymond Carver.

Num registo diverso, gostaria de destacar a publicação recente deste magnífico volume de contos (a que se anuncia um segundo volume) de John Cheever. Cheever nasceu a 27 de Maio de 1912 e faleceu a 18 de Junho de 1982. Trata-se de um dos grandes escritores norte-americanos de contos do século XX, só comparável a Sherwood Anderson, Hemingway, ou, mais recentemente, a Raymond Carver.

Cheever é por vezes apelidado como «o Chekhov dos subúrbios», e podemos encontrar neste volume reunidas algumas das suas histórias mais conhecidas, entre as quais se encontram «Adeus, meu irmão», «O rádio enorme», «O comboio das cinco e quarenta e oito» e «O marido do campo».

Convém talvez acrescentar que os contos reunidos de Cheever obtiveram o Prémio Pulitzer de 1979 para ficção. (Tradução segura de José Lima).

John Cheever. Contos completos I, Lisboa, Sextante. [ISBN: 978-989-8093-87-5]

Comentários Desativados em O Chekhov dos subúrbios

Darwin rules

Nos 200 anos do nascimento de Charles Darwin (nascido a 12 de Fevereiro de 1809) e nos 150 da publicação da Origem das espécies (24 de Novembro de 1859), a Esfera do Caos, uma editora que tem vindo a publicar excelente literatura de divulgação científica em Portugal, lança-se num projecto pioneiro sobre a grande constelação darwiniana de que são testemunho estes dois volumes, estando prometidos mais dois, Vida: origem e evolução e Homem: origem e evolução. A série, aliás, chama-se «Fundamentos e desafios do Evolucionismo», e vem colmatar uma enorme lacuna no espaço intelectual português que, em geral, ignora a importância de Darwin para o entendimento do que será porventura o nosso presente. Através destas páginas (que articulam textos clássicos traduzidos pela primeira vez com textos especialmente encomendados para o efeito) poderá eventualmente situar-se Darwin no contexto da modernidade.

Nos 200 anos do nascimento de Charles Darwin (nascido a 12 de Fevereiro de 1809) e nos 150 da publicação da Origem das espécies (24 de Novembro de 1859), a Esfera do Caos, uma editora que tem vindo a publicar excelente literatura de divulgação científica em Portugal, lança-se num projecto pioneiro sobre a grande constelação darwiniana de que são testemunho estes dois volumes, estando prometidos mais dois, Vida: origem e evolução e Homem: origem e evolução. A série, aliás, chama-se «Fundamentos e desafios do Evolucionismo», e vem colmatar uma enorme lacuna no espaço intelectual português que, em geral, ignora a importância de Darwin para o entendimento do que será porventura o nosso presente. Através destas páginas (que articulam textos clássicos traduzidos pela primeira vez com textos especialmente encomendados para o efeito) poderá eventualmente situar-se Darwin no contexto da modernidade.

Darwin é, a par de Freud e de Nietzsche, um dos pensadores que melhor emblematiza o legado intelectual, senão mesmo cognitivo, que é hoje o nosso.

André Levy et. al. Evolução: história e argumentos. Lisboa, Esfera do Caos. [ISBN: 978-989-8025-55-5]

André Levy et al. Evolução: conceitos e debates. Lisboa, Esfera do Caos. [ISBN: 978-989-8025-75-3].

Comentários Desativados em Darwin rules

Uma espécie de vírus

Este é, na minha opinião, um dos livros axiais da antropologia das últimas décadas. As razões são várias, e limitar-me-ei a invocar algumas.

Este é, na minha opinião, um dos livros axiais da antropologia das últimas décadas. As razões são várias, e limitar-me-ei a invocar algumas.

Sperber é um antropólogo (que não enjeitou uma certa concepção de «natureza humana» cuja influência pós-estruturalista teria diluído) e um cientista cognitivo.

Para Sperber, as ideias ou «representações» são contagiosas.

Elas espalham-se numa população como se fossem vírus (a semelhança com a «memética» de Dawkins tem porém de ser matizada: enquanto que a mutação é regra nas representações, no caso dos vírus tal mutação é excepcional).

Este processo é dinâmico: pessoas, ecologia, e as próprias representações são transformados. Explicar a cultura é, para Sperber, descrever as causas e os efeitos deste contágio pelas representações. Sperber reconconceptualiza assim o domínio da cultura em termos de padrões ecológicos de fenómenos psicológicos, ou seja, em termos de uma «epidemiologia das representações». Não há aqui lugar para qualquer forma de «reducionismo» (ainda que se Sperber se recuse a demonizar aquilo a que se chama de reducionismo). A cultura é entendida como o resultado de um processo complexo que acontece numa recursividade permanente entre factores cognitivos e factores ecológicos. Para Sperber, a cultura é o «precipitado da cognição e da comunicação numa população humana» (p. 97).

Sperber tem coisas muitas sérias a dizer sobre a eficácia causal (e os perigos) das representações, mas não parece ter sido levado muito a sério pela maioria dos antropólogos e cientistas sociais contemporâneos, incapazes talvez de se aproximarem das propostas da ciência cognitiva contemporânea sem temerem o perigo de uma espécie de contágio conceptual naturalizador e cognitivista. A excepção será seguramente Harvey Whitehouse.

Comentários Desativados em Uma espécie de vírus

Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (IV)

MC Rimas (1979, Barreiro) Iniciou-se nas letras com o volumoso Umbral dos Heróis (2002), explicitamente subintitulado «Poema épico em 10 cantos e versos rigorosamente decassílabos», a que se seguiria, em 2007, o ainda mais vasto O Vate Imperioso, de novo com uma revindicação da epopeia, em extenso subtítulo: «Epopeia rítmica em 55 cantos breves, d’après Ezra Pound, Saint-John Perse, Aimé Césaire, Corsino Fortes, Gil Scott-Heron, António Quadros, Miguel Torga e Camões». O livro, no qual assume a sua ascendência cabo-verdiana, suscitou uma longa polémica entre a crítica, com ferozes tomadas de posição contra (acima de todos, José de Arimateia) e a favor (sobretudo, Miguel Real), no que reproduziu, embora em versão muito amplificada, a recepção da sua obra inicial. Recebeu, contudo, em 2008, o Grande Prémio Leya para Poema Épico, um dos mais distintos da cena literária portuguesa, atribuição apoiada por Manuel Jubiloso, presidente do júri e anterior contemplado, por duas vezes, com o prémio. O Ministério da Educação adoptou já excertos de Umbral dos Heróis para as leituras obrigatórias de Português no 12º ano. Os seus livros são ambos best sellers, estando já, cada um deles, acima da 10ª edição. A grande voga novecentista do poema épico em Portugal atinge, com MC Rimas, o seu ponto talvez culminante, em obras que são um prodígio de conciliação de uma densa rede de referências poéticas, culturais, históricas e políticas, com uma fluência imparável e incomparável que, na própria experiência confessada de muitos leitores, os arrebata para uma exaltação da Pátria como lugar de uma experiência epifânica no e do idioma. De grande fulgurância retórica, a sua obra revela uma destreza no manejo de tropos e símbolos que faz dos seus poemas épicos uma floresta encantada do poético, ao melhor nível dos seus autores de eleição. Mesmo os seus detractores concordam em que nestas singulares epopeias o encantamento verbal leva a melhor sobre o conteúdo e propósito históricos, o que é mesmo o caso do seu primeiro livro, dedicado à luta antifascista e anticolonial (ponto, aliás, que lhe suscita reservas e críticas sistemáticas à esquerda, por «escapismo» esteticista). O Vate Imperioso, claramente colocado sob a égide e reminiscência de Camões, apesar da listagem que o coloca entre vários outros cultores da épica, é já um momento de auto-celebração do poético como reduto último da possibilidade de um epos moderno, apesar de todo um contexto agressivamente dessacralizante. Se existe uma possibilidade de redenção do século, neste tempo sem redenção nem futuro, ela mora nos versos técnica e substancialmente heróicos de MC Rimas.

«Ao contrário do que pretendia Lukács, a epopeia não tem a ver com um mundo histórico já findo. Há epopeia sempre que há herói, e há herói sempre que há seres humanos que não se rendem. Há uma epopeia da resistência ao fascismo e ao colonialismo, como há uma outra por escrever nos bairros periféricos da Grande Lisboa, que ainda não encontrou os seus cantores, a não ser entre os rappers. Se estarei à altura disso? Não posso sabê-lo antes de tentar. E gostaria de o tentar em decassílabos heróicos e português retro-camoniano. Porquê? Será preciso explicar?»

Comentários Desativados em Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (IV)

30 anos depois, os Xutos ainda (nos) tocam? (I)

«Os Xutos são o povo. Os Xutos são as pessoas» (p. 254); «Xutos é Portugal» (p. 285); «Os Xutos tocam-nos» (p. 249): três frases, ou três máximas, reveladoras do impacto dos Xutos & Pontapés, entre as várias contidas no livro de Ana Cristina Ferrão (ACF), Conta-me Histórias. Xutos & Pontapés, recentemente reeditado, sendo apenas uma delas, a última, da lavra da autora.

Mas, 30 anos depois do brevíssimo concerto do dia 19 de Janeiro de 1979 nos Alunos de Apolo pela banda então chamada Xutos & Pontapés Rock’n’Roll Band, como significam hoje estas máximas? Desde logo, como significa, como funciona hoje, o livro de ACF, 18 anos após a sua 1ª edição? Para quem, como o autor desta resenha, entende que os Xutos duraram 10 anos – os anos dos grandes temas que são «Sémen», «Esquadrão da Morte», «1º de Agosto», «Barcos Gregos», «Homem do Leme», «Remar, Remar», «Não sou o único», «N’América» e alguns mais -, o livro de 1991 saiu na altura certa, criando aliás uma possível genealogia local para o «livro sobre banda rock» que não teve, como é manifesto, descendência à altura. Olhando aliás para trás desde este ano de 2009, o que nos fica do género é escasso e algo inconsequente. Penso nos dois casos mais óbvios – o livro de Luís Maio sobre os GNR, de 1989, e o de Vítor Junqueira sobre os Mão Morta, de 2004 -, muito diferentes entre si e que contudo revelam a mesma dificuldade: não conseguem gerir os problemas que os objectos que tratam lhes colocam, ao contrário do sucedido no livro de ACF na edição de 1991.

Comentários Desativados em 30 anos depois, os Xutos ainda (nos) tocam? (I)

Homens vs países

«La tarde era íntima, infinita. El camino bajaba y se bifurcaba, entre las ya confusas praderas. Una música aguda y como silábica se aproximaba y se alejaba en el vaivén del viento, empañada de hojas y de distancia. Pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos de otros hombres, pero no de un país: no de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua, ponientes».

Jorge Luis Borges, «Ele jardín de senderos que se bifurcan», Obras Completas, I, Buenos Aires, Emecé, 2004, p. 473.

Comentários Desativados em Homens vs países

Alta Traição (José Emilio Pacheco)

ALTA TRAIÇÃO

Não amo a minha pátria.

O seu fulgor abstracto

é inalcançável.

Mas – apesar de não soar bem –

daria a vida

por dez lugares seus,

certa gente,

portos, bosques, desertos, fortalezas,

uma cidade desfeita, cinzenta, monstruosa,

várias figuras da sua história,

montanhas

— e três ou quatro rios.

Trad.: Pedro Serra.

Comentários Desativados em Alta Traição (José Emilio Pacheco)

Da Poética aristotélica

– É verdade, Pamplinas, você viu a tunda do bastonário Marinho Pinto na Moura Guedes?

– A tunda?… Ah sim, no Youtube. Chegou-me por mail. Suponho que a peróla final da coisa.

– E então, homem? Que me diz àquilo? A propósito, leu o nosso confrade Bebiano sobre o assunto?

– Claro. Judicioso e incisivo, como sempre.

– Também achei. Mas vejo-o reservado no seu juízo…

– Engana-se, Q. O que se passa é que, vejo-o agora, a cena fez-me enfim perceber a mais abstrusa das noções aristotélicas…

– Hã?!

– Anos e anos a estudar os escoliastas da Poética (acima de todos, o Else) e afinal…

– Afinal?

– Afinal bastava ver aquela espécie de telejornal.

– Quando visitado pelo Marinho, suponho…

– Ah sim, convém ressalvar: apenas nessa eventualidade.

– Bom, mas desembuche, Pamplinas. A que raio de noção se refere você?

– Ora, meu caro, que noção haveria de ser? A catarse. Um tanto colectiva, creio…

– Você quer dizer catar-se, não?

– Isso, receio bem, é mais para a Moura Guedes. Post Marinhum, entenda-se.

– Desta vez acho que entendi, sim. Apesar de, como você gosta de lembrar, eu não perceber nada de latim…

– Mas percebe de catarse…

– Como vários milhões de portugueses, desde sexta-feira.

Comentários Desativados em Da Poética aristotélica

Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (III)

Ricardo Araújo Pereira (1974, Lisboa). A vox populi atribui-lhe um primeiro livro, editado sob o pseudónimo Angélico Martins, com o título Versos Livres & Rima Presa (1994), que nunca assumiu, talvez por discrepância estética em relação ao seguinte rumo da sua obra, óbvia o bastante para indexar esse livro inicial sob a categoria da «juvenília». Com atribuição inequívoca do seu nome editou, em 1997, Perguntas de um Intelectual Iletrado e, três anos depois, Ainda não é poesia nem prosa calma é apenas alguma coisa parecida com isto. Por comunicado datado de 1 de Abril de 2003 informou que a partir daí se assinaria R. I. P. e que aderia ao movimento do «literalismo» (v.), renunciando pois ao suporte livro e passando a lançar os seus poemas ao ar pendurados em balões. Fez várias dessas operações, sempre com grande afluência e adesão de público mas sem qualquer consenso crítico (com a entusiástica excepção de Vasco Graça Moura, que exprimiu repetidamente o seu apreço pela obra e suas públicas manifestações). Muitos dos poemas que lançou nessas ocasiões tornaram-se peças de colecção, atingindo preços altíssimos no circuito da bibliofilia, com a sua total discordância e mesmo ameaça de processo judicial, uma vez que (palavras suas, aos jornais) «Só por propósito obsceno se pode capitalizar aquilo que é lançado ao ar e que pertence, a partir daí, ao devir-mundo da palavra». A sua poesia é uma densa e intransigente meditação metapoética sobre a possibilidade representacional da poesia (e, antes dele, da própria linguagem) no mundo pós-metafísico, numa filiação heideggeriana que, no seu livro de 2000, alcança uma rara fundura onto-teológica. Poesia da secularização e dos seus limites, não deixa de recolocar a vexata quaestio das fronteiras entre o poético e o filosófico, pela destreza com que consegue dar forma poética – e admiravelmente rítmica – a uma série de filosofemas de teor metafísico (refiram-se títulos de poemas maiores como «O estar-aí da sombra» ou «Um corpo amado-para-a-morte») e contudo muito dizíveis e mesmo possuídos de um furor cantabile, em poemas naturalmente tendendo para uma extensão significativa. O que algo paradoxalmente contrasta com uma vertente da sua poesia, mais explorada no livro apócrifo inicial – para alguns, argumento em desfavor dessa atribuição de autoria -, mas também nos da fase «literalista», em que a interrogação se volve balbuceio, soluço, gaguez ou mesmo babugem de uma linguagem que nunca acede a uma gramaticalidade mínima, apresentando-se antes em estado de resto e resíduo, como se fora mais uma das inevitáveis ruínas da modernidade, empilhadas ante o olhar esbugalhado, não raro assolado por um muito peculiar pathos, do poeta-anjo da História.

«O signo distintivo dos poetas, hoje, consiste em que a essência da poesia se tornou, para eles, digna de ser posta em causa. Pois, poeticamente, eles estão no rasto do que está por dizer, nomeadamente, a questão do poético: quando há canto quem é que, essencialmente, canta? Esta questão só se colocou quando o dizer do poeta alcançou verdadeiramente a vocação poética da poesia, que corresponde à nova Idade do mundo. Esta Idade não é nem queda, nem declínio. Enquanto destino, ela repousa no ser e captura o homem no seu ser-para, na sua pertença ao devir da noite do mundo. É esse destino que decide aquilo que, no interior da obra, pode ainda vir a ser um historiável».

Comentários Desativados em Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (III)

António Guerreiro e a estratégia do crítico

Na sua coluna «Ao pé da letra», que acompanha todas as edições do Actual (Expresso), António Guerreiro cita hoje o texto de Walter Benjamin «O crítico é um estratega no combate literário». O texto de Benjamin teve uma vasta descendência, e seria uma bela ideia reunir (como creio que Pedro Serra em tempos me propôs) todas as variações que esse texto «gerou» desde então. A variação de Guerreiro, porém, não teria lugar nessa putativa antologia, pela simples razão de que nada lhe acrescenta. O texto é mesmo surpreendentemente inócuo, se calhar porque Guerreiro tenta aqui fazer ironia, arte para a qual manifestamente não está fadado. Guerreiro integra antes a família das «criaturas morais», e essas, como se aprende em Adorno ou Alberto Pimenta, são bem mais íntimas do discurso agonístico do que da ironia (e, menos ainda, do humor). O outro nome – o subterrâneo, o verdadeiro – da sua coluna é «Minima Moralia» e daí o imperativo com que o seu autor se enfrenta todas as semanas: como dar mais uma vez mostras de intransigência estética e política?

O problema é que a edição de hoje de «Ao pé da letra», em que Guerreiro decide evocar e avocar a conceptualização benjaminiana do crítico como estratega, se segue à edição anterior do Actual, na qual Guerreiro resenhava o último livro de versos de José Mário Silva, Luz Indecisa. Sucede que José Mário Silva é, neste momento, o coordenador dos livros no Actual, razão pela qual a resenha de Guerreiro não parece integrar de facto uma estratégia do crítico no combate literário… Estou à vontade para o referir, uma vez que praticamente me estreei neste blogue com um post em que comentava a censura de que tinha sido objecto uma recensão de Dóris Graça Dias ao último romance de Miguel Sousa Tavares (colaborador destacado do Expresso) no mesmo Actual, caso aliás que uma geral contemporização transformou em não-caso (houve gente respeitável que insistiu muito em que a coisa nada tinha a ver com censura…). Um ano e tal depois, a situação persiste: e persiste porque os nossos média persistem em não produzir códigos de conduta que, muito simplesmente, interditem situações destas. Não o fazendo, e como o país é pequeno, persistimos nesta situação pantanosa. Que acaba por afectar quer António Guerreiro quer José Mário Silva.

Ou melhor: acabaria por afectar, se acaso alguém se tivesse pronunciado a respeito. Desta vez, porém, não dei por nada, o que só consigo interpretar como mais um sinal (há outros, infelizmente) da decadência da crítica nos jornais. Guerreiro, aliás, numa resenha a Corvo, de Rui Lage, na edição de hoje do Actual, refere um lapso seu em resenha de há uma semana a livro de Tiago Araújo, remetendo para a edição de hoje de «Ao pé da letra»: a resenha de hoje a Corvo teria um objectivo «escandalosamente estratégico», já que nela Guerreiro reconhece o lapso de há uma semana – quando afirmou que o livro de Tiago Araújo era uma estreia e afinal é o seu terceiro – e faz o elogio das Edições Quasi, onde Araújo editou os dois anteriores. É curioso como Guerreiro se acusa num lapso menor, mas não parece dar pelo maior… E, com todo o respeito intelectual que sinto por Guerreiro – descontado o inamovível dogmatismo que lhe é constitutivo -, não consigo deixar de achar «escandalosamente estratégico» que, uma semana depois, Guerreiro nos venha dar a sua versão de Benjamin…

Por uma vez, conviria ler Benjamin «ao pé da letra». Chamem-lhe intransigência, se quiserem…

Comentários Desativados em António Guerreiro e a estratégia do crítico

Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (II)

Adegar Penetra (Castro Verde, 1980). Estreou-se com Alentejo nam tem sobras (1999), a que se seguiu Canto Chão (2004). Com Joaquina Poejo constitui a linha da frente dos «poetas telúricos», procedentes de Mário Beirão e, em menor grau, de Miguel Torga, e que a partir dos anos 80 se tornaram uma das linhas de força da cena poética portuguesa. Como eles, privilegia a redondilha e recusa o verso livre («Um recurso dos pobres», nas suas palavras). Muitos dos seus versos estão adaptados ao canto alentejano – o poeta integra o grupo de Castro Verde, como maioral -, razão pela qual os seus livros vêm sempre acompanhados de CD em que se pode ouvir os poemas cantados pelo grupo de cantares de Castro Verde. Vários dos poetas telúricos, aliás, recorrem em primeira instância ao CD, desprezando ou pelo menos secundarizando o livro. O seu sítio no MySpace (www.myspace.com/adpenetra) é dos mais visitados da net em português, mostrando a actual grande popularidade da sua obra e da poesia telúrica. Recebeu vários prémios de poesia de câmaras do Baixo Alentejo, os únicos que aceita, já que recusa os prémios literários das instituições da capital. A sua poesia oscila entre o épico alentejano e a elegia da paisagem infinda e (falsamente) monótona do Sul, propondo um como que regime bipolar entre exaltação e depressão, ou entre as ínfimas e contudo infinitas variações daquilo que só a um olhar impreparado («urbano») parecerá realmente monocórdico. Poeta da modéstia retórica, o imperativo da sua adequação ao parti pris das coisas da terra condu-lo naturalmente ao privilégio da catacrese, de que é um exímio cultor (o maior depois de Vitorino Nemésio). Pratica ainda uma recuperação intensa da vox populi, desde os anexins e máximas populares aos rimances que são um dos troços centrais da sua obra e que sampla livremente em hibridizações intensas, como na secção «Fuckin’ rimas» do seu segundo livro, também a mais política da sua obra até ao momento, dedicada à construção da grande barragem de Alqueva («A grande epopeia alentejana do nosso tempo»).

«Para mim, toda a poesia é artesanato. Produção de artefactos próximos da mão. A palavra arte está muito ligada à palavra artesão. E a palavra artesão está ligada à palavra trabalho. Eu não vejo uma fronteira nítida entre arte e artesanato. Para mim, um poeta, um escritor, um músico é um artista como artista é (ou era, infelizmente), o Perdigão que fazia sapatos na minha aldeia ou a Inácia que faz músicas na nossa tradição. E, por isso, sendo artesanato, coisa de mãos, é coisa da terra. São, ainda e sempre, formas de mexer com a terra».

Comentários Desativados em Dicionário Crítico por Intermitência: Poetas (II)

Comentários Desativados em Homem e bolo (Alberto Santamaría)